教育に関するコメント

| 2007/03/31 「教育3法改正案提出!!」 |

|

昨日(3月30日)の『毎日新聞』夕刊の一面トップに「教育3法案午後提出 政府 国の権限強化」と見出しがつけられていました。すでに閣議決定している教育関連法案(学校教育法・地方教育行政法・教員免許法)が国会に提出されるということです。ここまでくると、よほど与党が優秀でないかぎり、この教育関連改正法案は成立するでしょう。未だに「何故、改革が必要なのか?」という問いに対して明確に答えることがなく改正されるのです。この教育関連改革法案が目玉に挙げられていますが、この裏でどのような政策が決定され実行されているのかも有権者は目をしっかりと凝らしておくことが必要でしょう。 |

| 2007/03/27 「アスペルガー症候群の報道から」 |

|

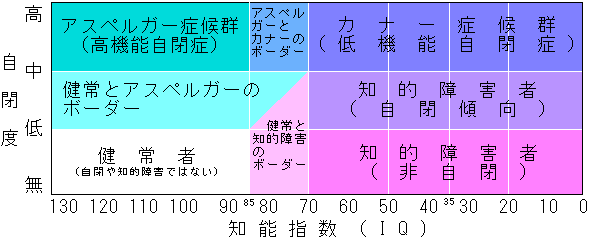

3月6日にある事件の判決が出されました。京都にある進学塾(京進)の元アルバイト講師が小学生を刺殺させた事件です。この事件の判決報道に対して不安を抱きました。それは、アスペルガー症候群であることが原型理由になったこと、まるでアスペルガー症候群をもっているから事件を起こしたと思われかねないような報道もあったからです。そこで、アスペルガー症候群をもっているから事件を起こしたのではないということ、アスペルガー症候群について正確な情報を知ってほしいということから、事件後約2週間にわたって近くの駅々の前にたってアスペルガー症候群に関するチラシを配布していました。ここでは駅前で配布したチラシに手を加えたものを掲載します。 |

| 2007/03/20 「池田小学校の報道に思うこと」 |

|

この記事を書こうか否か悩んだ末にあえて書くことにします。どのメディアも未だに無批判というか、無責任な記事の書き方をするのであえて問題提起します。 |

| 2007/03/15 「学力低下対策?」 |

|

昨夜、毎日新聞のインターネット版に「<教育再生会議>小中の1日7コマ授業など検討」という記事が出ていました。現行では1日6時間授業を行っています。それを1時間増やすというのです。何故?どうして?1時間増やして何を見いだそうとしているのか全く不明です。 |

| 2007/03/06 「いじめはなくなる?」 |

|

最近では、めっきりいじめに関する記事を見なくなりました。マス・メディアも無責任なもので別の話題になるようなことがあれば直ぐにそちらに飛びついていく、そして今まで話題となったことはいつの間にか影が薄くなっていく、というようなことが出てきます。いじめに関してはいろんな視点で議論をしていかないと僕は思っています。学校でのいじめがよく新聞やTVなどで取りざたされましたが、大人社会でのいじめはどれほど取り上げられてでしょうか?意外とほとんどないのです。 僕は今まで教師職についてきましたが、職員室のなかでも教員同士でのいじめはありました。職員室に入られないように鍵を隠すなどありましたし、もっと陰湿なものもありました。それは、ある先生のクラスの生徒の成績が極端に低くされてしまうということでした。担任を持っていると、教師本人だけでなく、クラスの生徒を人質に取られるようなこともあるのです。 職員室だけでなく、会社などでもいじめはあるようです。特定の人物に対してのみ怒鳴りつける、日常的に叱責を加える、上司等だけで無理難題をふっかけてくる、ありもしない噂を広める、仲間はずれにする、あえて情報を伝えない、失敗するまでわざと黙ってみている、などなどいろいろなことがあるようです。掲示板にもスレッドを作っていますが、世の中にはどんないじめが存在するんだろうか、といろいろ情報を集めています。いじめが悪いというような議論以上に現状としてどんないじめがあるのかをしっかりと押さえる必要があると思うからです。是非、掲示板に書き込んでください。メールでもOKです。 いじめについて調べていくと、厳密ないじめの定義というのがないそうです。一例としては「職場のいじめとは、従業員または従業員のグループに繰り返し向けられる、不合理な行動のことで、健康と安全に危険を生じるもの」とされています。『広辞苑』には「いじめること。特に学校で、弱い立場の生徒を肉体的または精神的に痛めつけること」とあります。僕の持っている百科事典には「同一の集団内部で、優位に立つ個人や集団が、立場が弱い者に身体的・精神的苦痛を与えること」としています。Microsoftの「エンカルタ」ではいじめを「弱者に対して一方的に心理的・身体的な攻撃をくりかえし、相手に深刻な苦しみをあたえること」と定義づけしています。Yahoo!の辞書には「肉体的、精神的に自分より弱いものを、暴力やいやがらせなどによって苦しめること」とあります。 共通していることは、「肉体的」「精神的」苦痛を「弱者」に対して一方的に加えることだと思います。弱者をどのように定義するのか、「肉体的」「精神的」苦痛の線引きをどこでするのかということが議論となりますが、「嫌がらせ」を加えること自体がいじめであるのではないかと僕は思います。時には加害者は加害意識を伴わずにいじめを行っているということもあります。それが一番やっかいな例でもあるんですが…。 最近では、4月の選挙に向けて様々な公約を言い出す人が出ています。昨年のいじめ自殺問題もあって、「いじめをなくそう」「いじめをなくします」といううたい文句を目にします。僕の持論ですが、いじまはなくなりません。いじめがなかった歴史がありません。問題はいじめがあった場合にどのように対処、対応するかだと思います。事前に問題をなくそうとするのが日本社会の特徴でもありますが、できないものはできないと認めて、問題が発生した場合の対処法、リスクマネージメントを考えるべきでしょう。地震に例えたら、地震をいくら予知しようとしても無駄で地震が起きるときには起きます。地震が起きたときにどのように対処するか、ということを考えるべきでしょう。 いじめをなくすことは、永遠のテーマでしょう。子供特有の現象でも、大人特有、性別の特有や世代の特有でもなく、それぞれにいじめは発生する可能性を持っています。問題というか、現象をなくすことに今の社会は敏感になっているように思います。 |